Pourquoi ce carnet ? Redevenir autochtone comme horizon de recherche

Bienvenue sur ce carnet de recherche.

Je suis doctorant en géographie à l’Université de Rennes 2 au Laboratoire ESO (Espace et Société), et je commence aujourd’hui une aventure intellectuelle qui me tient à cœur depuis longtemps : transformer quinze années d’immersion documentaire auprès de peuples autochtones en une recherche académique rigoureuse.

Ce carnet accompagnera cette recherche. Il sera le lieu où je partagerai mes lectures, mes découvertes de terrain, mes doutes méthodologiques, mes tentatives d’écriture. Un espace de réflexivité, de tâtonnement, de questionnement.

Mais d’abord, clarifions une chose

« Redevenir autochtone » : que signifie cette expression ?

Le titre de ce carnet peut surprendre, voire interpeller. « Redevenir autochtone » ? N’est-ce pas une expression identitaire, voire ethniciste ? Un fantasme de « retour aux racines » ? Une essentialisation problématique ?

Non.

Je voudrais d’emblée dissiper ce malentendu, car le terme « autochtone » est ici détourné de ses connotations habituelles. Il ne désigne ni une origine, ni une antériorité temporelle, ni une « pureté » quelconque, ni même sa dimension juridique.

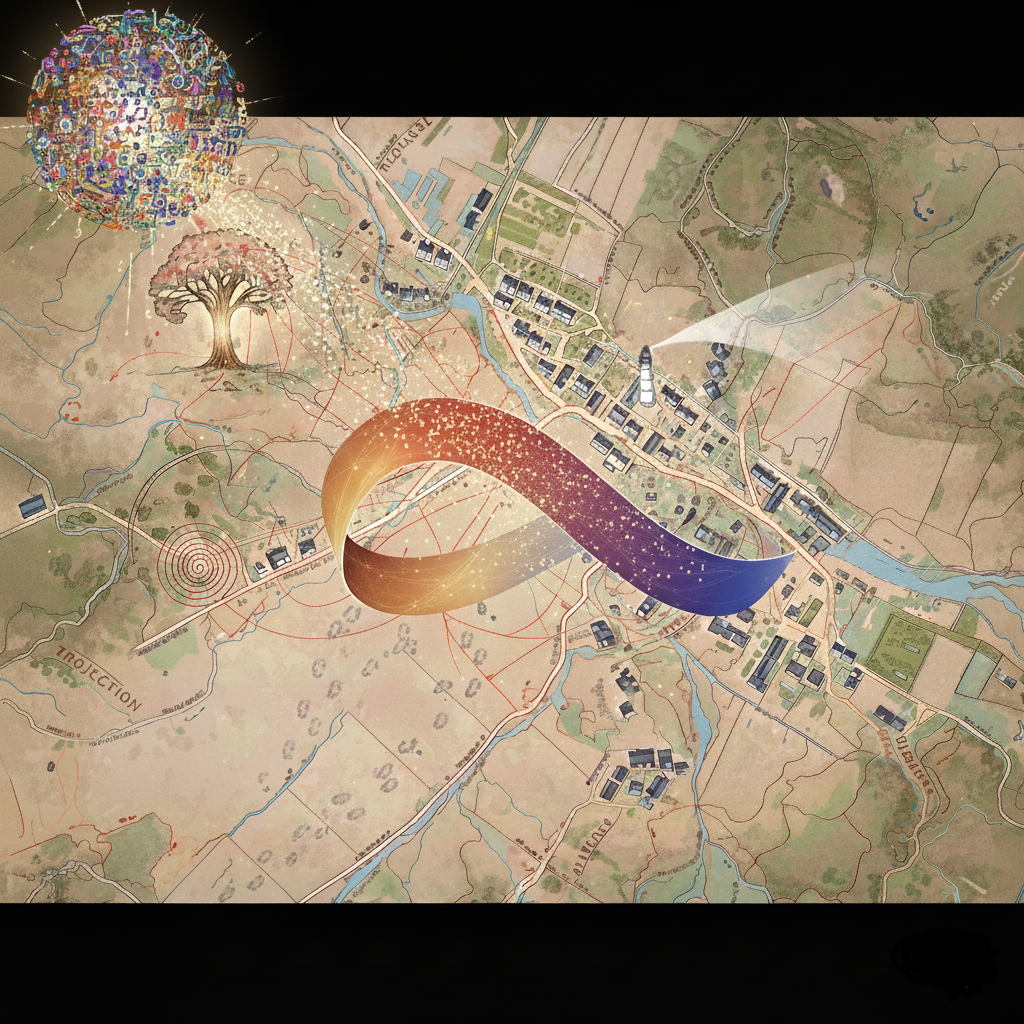

Redevenir autochtone, dans le cadre de cette recherche, désigne un processus relationnel : celui par lequel un individu ou un groupe développe une relation symbiotique avec un territoire.

Plus précisément, il s’agit :

- D’habiter intensément un lieu (et pas seulement y résider)

- De connaître intimement ses cycles, ses rythmes, ses êtres vivants, ses sols, ses vents

- D’en prendre soin et recevoir en retour ses enseignements

- D’intégrer les dimensions sensibles (affectives, sensorielles, spirituelles) comme part légitime de la relation territoriale

- De se laisser transformer par le territoire autant qu’on le transforme

En somme : apprendre à habiter relationnellement un territoire, en réintégrant ce que la modernité a séparé en adoptant des manières de se percevoir et de penser non dualistes et non anthropocentriques.

Cette acception s’inspire de penseurs comme Élisée Reclus (qui parlait de « l’Homme-Terre »), Augustin Berque médiance, co-constitution humains-milieux), Yi-Fu Tuan (topophilie, sentiment du lieu) et Tim Ingold (habiter la terre).

La genèse : quinze ans de terrain documentaire

Cette recherche trouve son origine et se nourrit de mon expérience de terrain : quinze années d’immersion documentaire auprès de peuples autochtones.

Entre 2005 et 2011, j’ai partagé la vie de Jon, éleveur de rennes samis au-dessus du cercle polaire en Suède. Six années de transhumances, de campements, de tempêtes, de conversations . Cette expérience a donné naissance au film Jon, face aux vents (2011).

Entre 2012 et 2018, j’ai effectué trois expéditions de plusieurs mois sur l’île de Tikopia, aux îles Salomon. J’y ai découvert un peuple de 2000 personnes vivant en quasi-autarcie, qui considèrent leur île comme un être vivant avec lequel ils entretiennent une relation millénaire de réciprocité. Cette immersion a donné le film Nous, Tikopia (2018).

Ces expériences m’ont révélé des modalités relationnelles au territoire profondément différentes de celles que nous connaissons en Occident, que j’ai essayé de restituer jusque dans la narration adoptée pour chaque film.

Pour Jon, les montagnes, les vents et les rennes ne sont pas des « ressources » ou un « environnement » : ce sont des partenaires avec lesquels il compose sa vie. Il ne « travaille » pas : il habite.

Pour les Tikopiens, l’île n’est pas un support inerte : elle parle, guide, protège. Lorsqu’ils prennent une décision importante (construire une maison, planter un jardin, organiser un rituel), ils écoutent ce que l’île a à dire. Cette écoute n’est pas métaphorique : elle passe par des signes concrets (direction du vent, comportement des oiseaux, rêves, sensations corporelles).

Dans ces cosmovisions, les dimensions sensorielles, affectives et spirituelles ne sont pas séparées des pratiques matérielles – elles forment avec elles un tout cohérent, indissociable.

La question qui me hante : comment étudier et parler de ces relations ? et surtout à l’heure où les savoirs traditionnels sont de plus en plus sollicités pour apporter des réponses aux grands enjeux environnementaux du monde, comment leur faire une place équitable aux côtés de notre science académique pour appréhender des modes de vie en phase avec ces enjeux?

C’est là que le verrou se situe.

En tant que réalisateur, immergé pendant des années, j’ai eu accès à ces dimensions sensibles. Je les ai vécues, ressenties, filmées. Tenter d’en restituer artistiquement leur sensibilité et leur émotion a toujours fait partie de mes préoccupations. Mais comment prolonger l’expérience en les restituant aussi scientifiquement ? Comment en rendre compte dans le cadre académique de la géographie ?

Le paradoxe : En tant que chercheur immergé, j’ai accès à ces dimensions par l’observation participante et l’expérience vécue. Mais au moment de la restitution scientifique, les normes académiques me poussent à les effacer, à les mettre entre guillemets, à les reléguer au rang d’anecdotes ou de « croyances » non scientifiques.

Mon hypothèse : le choix méthodologique ne se contente pas de collecter des données – il configure activement ce qui devient visible ou invisible dans la recherche géographique.

En d’autres termes : on ne voit que ce que nos méthodes nous permettent de voir.

Et si les méthodologies classiques en géographie, étaient structurellement incapables de saisir et restituer les dimensions sensibles de la relation au territoire ?

Et si, pour accéder à ces dimensions, il fallait explorer d’autres protocoles : immersion longue durée, écriture à la première personne, cartographie sensible, légitimation de l’affect et du corps comme instruments de connaissance ?

A ce stade de mon projet de recherche que je démarre en ce mois de novembre 2025 : mes premières explorations théoriques m’amènent à envisager d’affiner encore ma question de recherche d’origine. J’ai la conviction qu’il faut y inclure une audace méthodologique en comparant deux protocoles de validation scientifique sur le même terrain. L’objectif? montrer qu’ils ne révèlent pas les mêmes dimensions de la territorialité.

Mon terrain : Le milieu rural de Bretagne et du plateau de Millevaches

Pour explorer cette hypothèse, je ne retourne pas chez les Samis ou les Tikopiens. Je m’intéresse à des personnes beaucoup plus proches : des publics ruraux et néo-ruraux en Bretagne et sur le Plateau de Millevaches.

Pourquoi eux ?

Parce qu’il me semble qu’ils peuvent être des ambassadeurs d’une expérience autochtone dans la relation à leur milieu, à travers:

- Des savoirs écologiques fins (connaissance des sols, des plantes, des cycles)

- Une attention sensorielle aiguisée (observer, sentir, toucher la terre)

- Une dimension spirituelle ou philosophique dans leur relation à la terre

- Un engagement corporel intense (travail physique, présence quotidienne)

- Une éthique du care (prendre soin du territoire qui les nourrit)

Ma question empirique : Comment ces publics construisent-ils leur territorialité ? Quelles continuités, quelles ruptures avec les cosmovisions autochtones que j’ai documenté pendant quinze ans ?

Ce que vous trouverez dans ce carnet

Ce carnet accompagnera le quotidien de ma recherche. J’y partagerai :

📖 Lectures & Bibliographie

Fiches de lecture, recensions d’ouvrages, découvertes théoriques. Je lis beaucoup (Descola, Berque, Ingold, Favret-Saada, Despret…) et je souhaite partager ces lectures.

🔬 Méthodologie & Terrain

Réflexions sur mes protocoles d’enquête, mes doutes méthodologiques, mes ajustements. Comment mener une observation participante en maraîchage ? Comment faire une cartographie sensible ? Comment écrire à la première personne sans trahir la rigueur scientifique ?

📝 Carnets de terrain

Extraits de mes carnets d’observation, récits immersifs, descriptions sensorielles. Le terrain en train de se faire.

💭 philosophie & connaissance

Questionnements sur le dualisme nature/culture, sur les savoirs autochtones, sur la place du sensible en géographie. Les grandes questions qui traversent ma recherche.

✍️ Expérimentations d’écriture

Tentatives d’écriture sensible, d’écriture incarnée, d’écriture à la première personne. Peut-on faire de la géographie autrement qu’en troisième personne ?

📢 Vie de la recherche

Comptes-rendus de colloques, séminaires, rencontres. Ce qui se passe dans le champ académique.

🌱 Agroécologie & Alternatives

Réflexions sur les transitions territoriales, les alternatives écologiques, les néo-ruralités. Mon terrain concret.

🎬 Cinéma & Recherche

Articulation entre mon travail de réalisateur et ma recherche géographique. Anthropologie visuelle, épistémologie du documentaire.

Une invitation au dialogue

Ce carnet n’est pas un monologue. J’espère qu’il suscitera des échanges, des réactions, des débats. Si vous êtes chercheur·se, curieux·se, n’hésitez pas à commenter, à me contacter, à partager vos propres expériences.

La recherche se fait aussi dans ces interstices, ces conversations informelles, ces croisements inattendus.